■□日本仏教に息吹を与えた禅…黄檗宗とは何か■□

▼はじめに

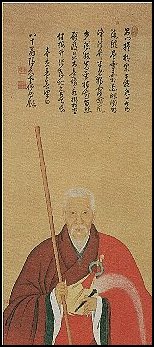

黄檗宗(おうばくしゅう)は、宗祖・隠元隆琦(いんげん りゅうき)を開祖とし、京都府宇治市の黄檗山萬福寺を大本山とする禅宗の一派である。中国・明代の高僧である隠元が来日し、17世紀半ばに創始したこの宗派は、仏教界のみならず、日本文化全体に深い影響を及ぼした。

▼隠元隆琦の渡来と萬福寺の創建

黄檗宗の起源は、中国福建省福州府福清県の黄檗山萬福寺の住持であった隠元隆琦(1592~1673)が日本に渡来したことに始まる。

江戸初期の長崎には、すでに東明山興福寺、分紫山福済寺、聖寿山崇福寺の三つの唐寺(中国式寺院)が存在し、これらでは中国僧を住持に迎えるのが慣例であった。

崇福寺が福州の鳳山報国寺から也懶性圭(やらんしょうけい)を招聘しようとしたが、乗船中に遭難し来日できなかったため、興福寺住持の逸然性融らが、也懶の師である隠元の招聘に尽力した。

四度にわたる熱心な招請の末、隠元は承応3年(1654)7月5日、30余名の弟子とともに長崎へ到着した。63歳のときである。

当時、日本仏教界は幕藩体制のもとで形式化し、活力を失っていた。そこに新たな教風を携えた隠元の来日は大きな刺激となり、多くの僧俗がその教えを求めて集まった。

妙心寺の僧・龍渓宗潜(りょうけいそうせん)は、隠元を妙心寺の住持に迎えようとしたが、反対があり実現しなかった。代わりに、自身の寺である摂津富田の慈雲山普門寺に招き、隠元は6年間そこで教化にあたった。

その後、龍渓の尽力により、隠元は将軍家綱に謁見し、新たな禅宗寺院の創建が許可される。こうして寛文元年(1661)5月8日、徳川四代将軍家綱を大檀越として、隠元を開山とする黄檗山萬福寺が創建された。同年8月29日には隠元が正式に晋山し、黄檗宗の教団としての基盤が確立された。ただし、「黄檗宗」という宗派名が用いられるようになるのは、明治時代以降である。

▼黄檗宗の教義と宗風の特色

黄檗宗は臨済宗の楊岐派に属し、教義的には臨済系の禅に根ざしているが、日本においては独自の宗風を展開し、「黄檗宗」として一つの宗派体系を形成した。なお、中国には「黄檗宗」という宗派名は存在しない。

隠元がもたらした明代中国の禅風は、日本の臨済宗とは異なり、法式・儀礼・読経・衣食住の作法に至るまで中国式に準拠していた。とくに唐音による読経や、明清様式の建築・伽藍配置は顕著であり、宗教実践とともに文化的影響も大きかった。

教義上の最大の特色は、禅と浄土教を融合させた「念仏禅」にある。坐禅を基本としつつ、「南無阿弥陀仏」の念仏を称える実践を重視し、「禅浄一味(ぜんじょういちみ)」の立場を取る。

この思想は宋・元・明代の中国仏教に見られる流れを汲み、永明延寿、中峰明本、憨山徳清、雲棲袾宏らの教えに連なる。とくに中峰は「禅は浄土の禅、浄土は禅の浄土」と述べ、両者の一致を強調した。黄檗宗はこの系譜を継ぎ、念仏そのものを公案として参究する修行体系を確立した。

黄檗宗における念仏は、単なる他力救済の手段ではなく、仏心の顕現であるとされる。「南無阿弥陀仏」という六字の名号に深い禅的意味を見いだし、「この念仏は誰が称えているのか」「称えられている阿弥陀仏とは何か」「この声はいずこから発するのか」といった問いを通して、自己の本性、すなわち仏心を照らし出すことを目指す。これが念仏公案である。

加えて、「唯心の浄土」「己身の弥陀」という教義を重視する。「唯心」とは、自己の心が仏の浄土であるという認識であり、「己身の弥陀」とは、阿弥陀仏を自己の本性=自性仏と理解する立場を示す。これは『観無量寿経』における「是心作仏、是心是仏」(この心が仏を成し、この心がすなわち仏である)という教えに基づいている。

したがって、念仏を称えることは、仏を外に求めるのではなく、自らの仏心に目覚めるための内観的修行である。信心をもって称える一念が、悟りへの契機となる。他力と自力を対立ではなく融合の中で捉える点に、黄檗宗の念仏禅の独自性がある。

このような教義と実践により、黄檗宗は「禅浄一如の妙諦」(禅と浄土は一体であるという深理)に則り、「転迷開悟」……迷いを離れて悟りに至り……「安心立命」……安らぎを得て生きる……ことを目指す。仏心への信が、恐れのない大いなる安心へと導くのである。

臨済宗に属しながら念仏を積極的に取り入れた点において、黄檗宗は禅宗の中でも特異な位置を占める。他力と自力、坐禅と念仏を融合したその実践は、日本仏教の中でも独自の展開を示している(藤吉慈海『禅と念仏』講談社学術文庫、1989年参照)。

なお、「念仏禅」という呼称は、江戸末期に民衆教化のため念仏を強調したことに由来し、それゆえ一部に誤解が生じている。

萬福寺の住持は十三代まですべて中国僧であったが、十四代から二十一代までは中日両国の僧が交互に就任し、二十三代以降は日本僧の時代となり、中国からの渡来僧は絶えた。第三十三世住持・良忠如隆(1793~1868)によって白隠禅が導入され、残念ながら現在では隠元の伝えた黄檗禅の教えは途絶え、白隠禅の系譜に組み込まれている。

▼黄檗宗の日本に与えた影響

隠元がもたらした黄檗宗は、日本の禅界に大きな衝撃を与えた。『黄檗清規』には、「学道を志す人は禁戒を持ち、違反すれば自らの心を責め懺悔すべし」「黄檗宗を信ずる者はその規約に従い持戒礼誦し、真剣に参禅せよ」とあり、隠元は戒律を重んじ、仏弟子としての厳格な規律を説いた。

当時の日本仏教は、幕府の保護のもとで形式化し、年忌法要のみで寺院が経済的に成り立つ状況にあり、隠元の持戒重視の宗風は、既存体制に対する批判ともなり、新鮮な感銘を与えた。

もう一つの特色は、団体による修行生活の再興である。隠元らがもたらした『黄檗清規』に基づき、坐禅・食事・掃除に至るまで日々の作法が厳格に定められ、生活全体が修行と一体化した。この影響により、日本各地の禅宗でも「禅堂」が新たに建てられ、修行環境が再整備された。

また、寛文3年(1663)には萬福寺で三壇戒会が初めて開かれた。これは三帰五戒・比丘戒・菩薩戒の三段階による本格的な授戒儀式であり、臨済宗や曹洞宗にも大きな影響を与えた。他宗派の僧侶が黄檗の戒壇で受戒したり、黄檗僧を招いて授戒会を行う例も多く、戒律復興運動の重要な一端を担った。

▼読経と法式の特色

黄檗宗では伽藍の構成、法式、法服に至るまで明代中国の様式が忠実に継承されている。とりわけ読経は唐音(中国音)で唱えられるのが特徴で、「般若心経」は「ポゼポロミトシンキン」と発音される。また読経には旋律的な節があり、木魚・鐃鉢などの打楽器とともに奏され、音楽的な宗教体験を生む。「黄檗の梵唄」として高く評価され、聴く者の心を打つものである。

▼黄檗文化の広がりと影響

文化的な影響も計り知れない。隠元・木庵・即非の書は「黄檗三筆」と称され、独立性易は書・篆刻・医学に通じた。南源の詩、高泉の文章など、詩文に優れた僧侶も多く、日本における文人画(南画)の成立にも寄与した。

語録や詩偈集の出版も盛んで、整った明朝体の版面は後の原稿用紙の原型とも言われる。中でも鉄眼道光による『黄檗版大蔵経』の刊行は、仏教出版史に残る偉業である。

さらに、普茶料理や煎茶文化の普及にも貢献し、煎茶は文人茶として日本茶文化に新たな方向性を与えた。

現在、黄檗宗には本山萬福寺の塔頭十八ヵ院をはじめ、全国に約四百の末寺を擁し、宗教だけでなく文化・芸術・思想においてもその伝統を今に伝えている。

▼むすび

黄檗宗は単なる臨済宗の一派にとどまらず、明代中国の宗風と文化を広く日本にもたらし、坐禅と念仏を融合した独自の実践体系を確立した宗派である。その影響は仏教界を超え、文芸・美術・建築・茶文化など多岐にわたる。

形式化していた近世仏教に新風を吹き込んだ隠元の精神と教えは、現代においてもなお生き続け、宗教や文化の本質を問いかけている。黄檗宗の重層的な魅力は、今後も再評価と再発見を促すであろう。

■参考文献(論文は省略)

・辻善之助『日本仏教史 近世編之三』・岩波書店・一九五四

・平久保章『隠元』・吉川弘文館・一九六二)

・竹内尚次編『日本の美術四七 近世の禅林美術』・至文堂・一九七〇

・竜渓禅師奉賛会編『訓読 宗統録』・其中堂・一九七〇

・井上靖他編『古寺巡礼 京都 萬福寺』・淡交社・一九七七

・荻須純道『禅宗史入門』・平楽寺書店・一九七七

・源了圓『日本の禅語録一七 鉄眼』・講談社・一九七九

・古田紹欽他監修『別冊太陽 日本のこころ31 禅』・平凡社・一九八〇

・古田紹欽『古田紹欽著作集第2巻 禅宗史研究』・講談社・一九八一

・荻須純道『禅宗史の散策』・思文閣出版・一九八一

・相賀徹夫編『探訪日本の古寺8 京都三』・小学館・一九八一

・竹貫元勝『日本禅宗史』・大蔵出版・一九八二

・中村元他監修『アジア仏教史 日本編Ⅶ』・佼成出版社・一九八二

・平野宗浄編『栄西禅師と臨済宗』・吉川弘文館・一九八五

・藤吉慈海『禅と浄土教』・講談社学術文庫八七一・講談社・一九八九

・林雪光他編『黄檗文化人名辞典』・思文閣出版・一九八八

・瑞巖寺博物館編『瑞巖寺博物館年報』一四・瑞巖寺博物館・一九八八

・神戸市立博物館編『隠元禅師と黄檗宗の絵画展』・神戸市立博物館・一九九一

・岐阜市歴史博物館編『黄檗 禅と芸術』・岐阜市歴史博物館・一九九二

・栗東歴史民俗博物館編『近江と黄檗宗の美術』・栗東歴史民俗博物館・一九九二年

・福岡県立美術館他編『黄檗禅の美術』・福岡県立美術館・佐賀県立美術館・長崎県立美術館・一九九三

・竹貫元勝『日本禅宗史研究』・雄山閣出版・一九九三

・京都国立博物館編『黄檗の美術 江戸時代の文化を変えたもの』・京都国立博物館・一九九三

・源了圓他編『日中文化交流史叢書 第四巻 宗教』・大修館書店・一九九六

・末木文美士『日本仏教史』(新潮社・一九九六)

・伊吹敦『禅の歴史』・法蔵館・二〇〇一

・町田市立国際版画美術館編『黄檗美術と江戸の版画』・町田市立国際版画美術館・二〇〇四

・木村得玄『黄檗宗の歴史・人物・文化』・春秋社・二〇〇五

・田上太秀他編『禅の思想辞典』・東京書籍・二〇〇八

・末木文美士他編『新アジア仏教史一三 日本Ⅲ』・佼成出版社・二〇一〇

・九州国立博物館編『黄檗 京都宇治・万福寺の名宝と禅の新風』・九州国立博物館・二〇一一

・読売新聞社編『隠元禅師と黄檗文化の魅力』・読売新聞社、二〇一一

・徐興慶他編『十七世紀の東アジア文化交流…黄檗宗を中心に…』・国立台湾大学出版中心・二〇一八

・駒澤大学禅文化歴史博物館編『駒澤大学禅文化歴史博物館紀要』二・駒澤大学禅文化歴史博物館・二〇一八